【行业动态】华南农业大学食品学院胡文锋、杨美艳副教授于2025第五届水虻与微生物研究与应用国际研讨会作专题报告阅读次数 [563] 发布时间 :2025-10-27

10 月 16 日上午,第五届水虻与微生物研究与应用国际研讨会在河南郑州正式拉开帷幕。本届研讨会以“无废城市,循环农业”为核心主题,主要聚焦有机固废循环利用领域,深入交流该领域的最新科研成果与产业化落地经验。同时,会议还致力于推动国际间的多边合作,与各方共同探索无废城市建设及农业绿色低碳循环发展的有效实施路径。

本届会议由中国微生物学会农业微生物学专业委员会、中国昆虫学会昆虫微生物学专业委员会共同发起;由河南农业大学、农业部农业微生物酶工程重点实验室、河南省有机固废生物转化工程技术研究中心共同主办;由华中农业大学和河南益科循环科技有限公司共同承办;由德州农工大学(美国)、瓦格宁根大学(荷兰)、苏黎世联邦理工学院(瑞士)、资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室(西南大学)、中国兽医协会资源昆虫分会、华南农业大学、河南虻源环境服务有限公司、河南硕辉生物科技有限公司、河南中大恒源生物科技股份有限公司共同协办。

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心原党委书记、主任刘国正、微生物农药国家工程研究中心原主任喻子牛、河南农业大学教授、中国工程院院士康相涛、华南农业大学教授胡文锋副教授、华南农业大学杨美艳副教授、华中农业大学教授张吉斌、上海交通大学教授黄勇平、江苏省农业科学院研究员叶小梅、西湖大学教授鞠峰等20余位专家学者围绕昆虫及肠道微生物资源开发与利用、水虻与微生物高效转化生物学研究进展、水虻产业与绿色低碳经济、水虻产业标准与立法、有机固废物循环利用产业化进展、生态循环农业技术创新模式等议题作了专题报告。

中国食品土畜进出口商会昆虫蛋白产业分会秘书长胡建党表示,我国蛋白资源短缺问题突出,每年需进口大豆超 1 亿吨,蛋白对外依存度达 37%。而黑水虻产业可将每年数十亿吨有机废弃物转化为优质昆虫蛋白,既能破解蛋白短缺困境,又能解决废弃物治理难题,目前我国已建成全球最大的黑水虻养殖基地。

上海、广东、山东、江苏等地企业已率先实践,利用黑水虻处理餐厨垃圾与畜禽粪便,同时生产虫蛋白与有机肥,实现了经济与环境效益的双重提升。从国际市场来看,全球昆虫蛋白行业增长迅速,预计 2030 年市场规模将突破百亿美元。欧盟已将昆虫蛋白纳入新型食品源,美国、东南亚及非洲地区的需求也在持续增加。

面对全球可持续蛋白需求增长的机遇,产学研领域需加强协作,共同应对国际标准不统一、贸易成本较高等挑战。同时可借助 2025 国际昆虫产业大会等平台,推动中国昆虫蛋白产业走向全球,为国家蛋白自主战略实施与循环经济发展提供支撑。

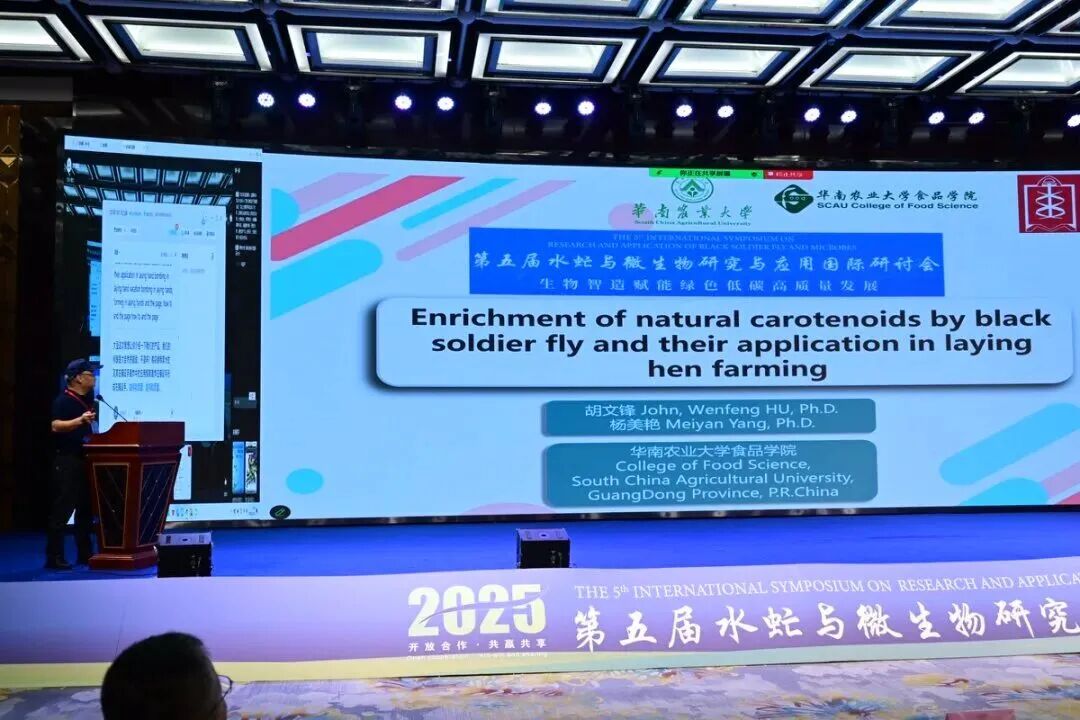

接下来的两天会期中,来自华南农业大学食品学院(College of Food Science, South China Agricultural University)的胡文锋副教授(Hu Wenfeng Ph.D)作了题为《The enrichment of natural carotenoids by black soldier fly and their application in laying hen farming》(利用黑水虻富集天然类胡萝卜素及其在蛋鸡养殖中的应用)的学术报告。胡老师全程用流利的英语演讲,受到了国内外专家学者的高度关注。

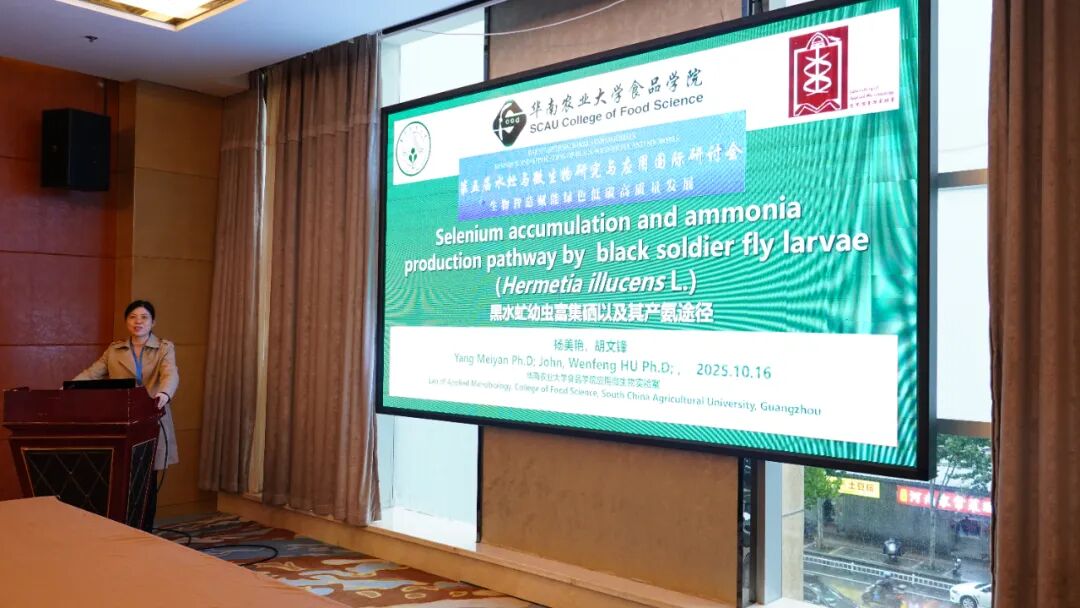

同时,来自华南农业大学食品学院(College of Food Science, South China Agricultural University)的杨美艳副教授(Yang Meiyan Ph.D)作了题为《Selenium accumulation and ammonia production pathway by black soldier fly larvae》(黑水虻幼虫富集硒以及其产氨途径)的学术报告。杨老师的报告创新强,很多现象和观点都是第一次公开报道和发表,受到与会者的称赞。

胡文锋和杨美艳两位老师的报告为高校科研与产业需求的深度融合提供了范例,同时也为黑水虻作为一种模式动物,一种新型的生物萃取工具和方法,从农副产品中获得更有价值的有效成分(如类胡萝卜素、有机微量元素等)提供了全新的思路。